テーマ:LGBTQ+への理解を深めて、誰もが自分らしく生きられる世界に!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

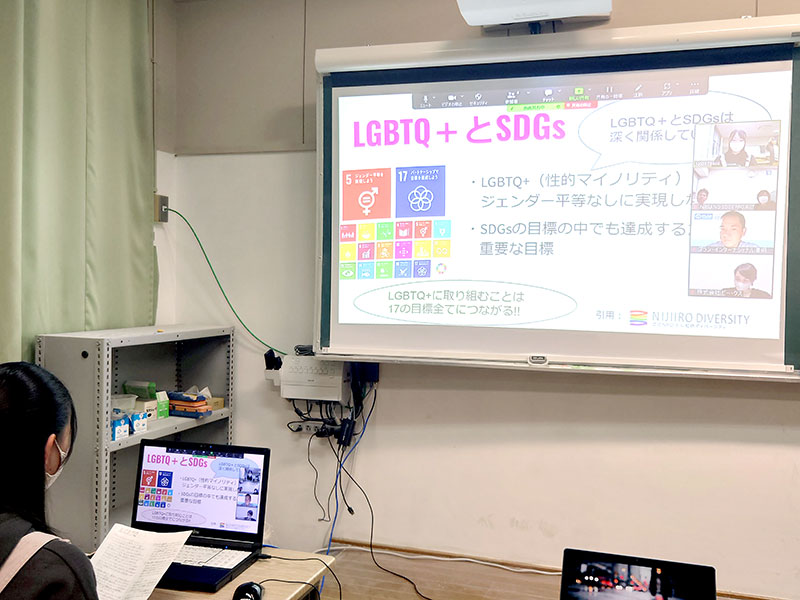

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の石井さん。LGBTQ+とSDGsの関係性に着目し、「誰もが自分の存在を否定しない世界になってほしい」という願いを込め、国際NGO「プラン・インターナショナル」に向けてプレゼンを行いました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・ジェンダーにとらわれずに生きる選択をする人が増えてきた一方で、その選択に対する誹謗中傷が目につくようになった。

・「多様な生き方」についてみんなが理解して、誰もが自分の生き方について否定しない・されない世界になってほしいと願っているから。

2)性的マイノリティの分類

・あまり知られていないかもしれないが、実はこんなにも種類がある!

————————————

[L]・・・Lesbian(女性同性愛者)

[G]・・・Gay(男性同性愛者)

[B]・・・Bisexual(両性愛者)

[T]・・・Trans-gender(体と心の性の不一致)

[Q]・・・Qestioning(性自認や性的指向を迷っている)

[I] ・・・Intersex(身体的性において男性女性両方の性を有する)

[A]・・・Asexual(どの性にも恋愛感情を抱かない)

————————————

3)現状と課題

・日本では10人に1人が性的マイノリティだと言われている

⇒認知度は上がっているものの、他人事として考える人が多い

⇒知識のない人ほど歪んだ認識を持っていたり、誹謗中傷してしまいがち

⇒カミングアウトできない人が8割なのに、制度や取り組みが十分であると考えている人が多い

4)解決策

偏見や差別が起こらないよう、「知識を身につけること」が大切だと思う

⇒講演会に参加したり、一人ひとりが調べながら知識をつけて、「性も個性の一つ」であることを理解していくことが大切

5)まとめ

・LGBTQ+ (性的マイノリティ)について調べてみて、10人に1人の割合で性について悩んでいる人がいることを知り、本人が隠しているだけで身近にもいるのではないかと考えた。

・そういった人たちが自分の存在を否定しないように、生きることに幸せを感じられるように、自分にできることをしたい。

・そのためにまず、自分が正しい知識を身につけていきたい。

・・・・・・・・・・・・・

今回提言先となった国際NGO「プラン・インターナショナル」は、女の子が本来持つ力を引き出すことで、世界の課題解決に取り組む団体です。今回はアドボカシーグループの澤柳さんに参加いただきました。

そもそもSDGsの目標には、「LGBTQ+」に関する記載がありません。この要因として、石井さんが指摘している通り「理解が十分に進んでいない」ことが挙げられています。国によっては犯罪者扱いされてしまうなど、「性的指向・性自認」については国際的な基準も未だ確立されていません。

このような状況の中、世界をどのように変えるのか。その解決の糸口として、澤柳さんは「SOGI」という言葉を紹介してくれました。

SOGIとは、「Sexual Orientation and Gender Identity」の頭文字を取った、人の属性を表す略称。誰を好きになり、性的に惹かれるかを表す「性的指向」と自分の性別をどう感じるかを表す「性自認」という意味で、誰もが持つ性のあり方です。一般的にマジョリティとされている「異性を愛する人」のことも表現できる言葉です。ジェンダー表現(Gender Expression)や、身体の性的な特徴(Sex Characteristics)を含めた「SOGIESC」という言葉もあります。

澤柳さんは「『LGBTQ+』や『性的マイノリティ』という呼び方は、多数派にとっては他人事に聞こえてしまいがち。しかし『自分も多様な性の中の一部に属している』という考え方が広まれば、自分とは違う属性の人を受け入れやすくなるのではないでしょうか」とお話ししてくださいました。

石井さんが挙げたこの課題の解決方法は、「偏見や差別が起こらないよう、知識を身につける」こと。澤柳さんもこの考えに賛同を示します。

プラン・インターナショナルが高校生対象に調査を行ったところ、7割が「学校」でジェンダー・ステレオタイプを感じると回答したのだそう。このことから、「学校はセクシャリティーに対して前向きな考えを身につける場として重要な場」だと力説。加えて、ジェンダーに関する学習の機会をもっと重要視できるよう、先生が学びの機会を持つことも大切だとも語りました。

・・・・・・・・・・・・・

身近にトランスジェンダーだということをカミングアウトしてくれた人がおり、「もっとみんなが生きやすい世界にしたい」と考えるようになった話す石井さん。

そんな素敵な思いとは裏腹に、日本はパートナーシップ制度が一般的に普及している国に比べ、まだまだ「性の多様性」への理解が追い付いていません。

「あらゆる性」へのリスペクトが持てるよう、未就学児の頃から包括的な性教育を受けられる環境を整えるなど、しっかりと教育していくことが大切だと確認しあう会になりました。