テーマ:皆が安心して暮らせる、誰も置き去りにしない社会を!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

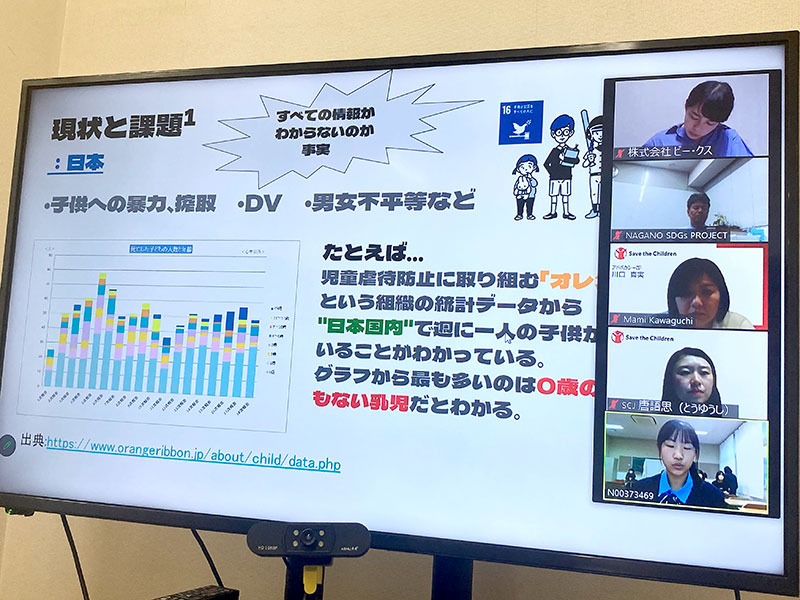

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の中沢さん。日々ニュースなどで目にする、子どもへの暴力や虐待、殺害など多くの痛ましい事件。子どもも大人もみんなが安心して暮らせる社会にしたいという思いを込め、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの担当者に向けてプレゼンを行いました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・最近、子どもに対しての暴力や虐待、殺害などの報道を多く目にするようになり、身近な課題だと感じた。

・世界的にみると、子どもに限らず大人もさまざまな被害に遭っており、戦争も未だ続いているのが現状。

⇒SDGs No.16「平和と公正をすべての人に」を達成し、すべての人が法や制度で守られる、平和的で誰も置き去りにしない社会を構築したい。

2)現状と課題

・2019年のユニセフの調査によると、世界には「存在が証明されていない子ども」が多く存在する。

⇒1億6,600万人もの子ども(5歳未満)が出生登録されていない。また被害件数は明らかにされているものよりも多いと考えられている。

⇒アフリカやアジアの低所得地域を中心に起こっている課題。

3)解決策

ユニセフは、平和活動に関連する各国機関の力を強めること、そして差別のない法律や政策を実施する必要があることを提言している。課題の解決を早めるため、私たちにできることは以下のことだと考えている。

・貧困や緊急事態下で苦しんでいる国や人のために、募金や物資の寄付、ボランティア活動、寄付付き商品の購入などをする。

・誰もが納得できる法律を作るため、政治に興味関心を持ち、若者の政治参加を増やす。

・多くの命を救うために献血に協力したり、支援団体に寄付をする。

4)まとめ

・自分自身SDGsについてあまり知らなかったが、今回を機に、まず世界に興味関心を持ち、世界の実情や問題を知り、行動を起こすことが大切だと思った。まずは身近なことから取り組みたい。

・先進国と開発途上国が連携できる世界になってほしい。

・・・・・・・・・・・・・

今回の提言先となった公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、「子どもの権利」を守ること主軸に、子どもたちの本来持てる力を引き出すことで、世界のすべての子どもたちが夢や希望を持って生きていける世界の実現に取り組む団体です。今回はアドボカシー部の川口さんと唐さんに参加いただきました。

プレゼン内容はセーブ・ザ・チルドレンのポリシーと非常に近く、「想いが重なる部分が多い」と話す川口さん。戦争・紛争・虐待・体罰に苦しむ子どもは世界中にたくさんおり、1億6,600万人の「存在が証明されていない子ども」たちも、名前や国籍を持ち、親を知り、親に育てられる権利がある。解決するためには子どもたちと共に行動を起こさなければならないと語ります。

唐さんは、中沢さんのプレゼンを「現状と課題を整理し、解決策へと導く筋の通ったプレゼンだった」とコメント。開発途上国が抱える問題には文化や宗教、政治が絡む問題が多いことを指摘し、「人々を抑圧したり、苦しんでいる現状の中で『得をしているのは誰か?』と考えると、世界をまた違った視点で見ることができる」とアドバイスしてくれました。

今回は同じテーマに関心のある他学年の生徒たちも意見交換に参加しました。川口さんが「質問や伝えたいことがある人はいますか?」と呼びかけると、生徒たちは次々に意見出し始めます。

【意見1】障がいのある子どもとの触れ合いを自身の探求テーマにしており、ボランティアに行く高校生がもっと増えてほしいと感じている。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】ユースの意見も大切にしていきたいと考えている。ボランティア活動やSNSでの発信など、多くの人を巻き込み「途切れない活動」を行ってほしい。私たちとも一緒に活動できることもある。

【意見2】男女格差や女の子への教育、児童婚など解決しなければならない課題がたくさんあり、もっと関心を持つ必要があると感じている。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】私たちは「知る」ということを「1歩目の活動」だと考え、大切にしている。知ったうえで状況を分析し、限られた資源をいかに適切に分配するかを考え、手配することがとても大変。「支援をした結果、別の誰かが傷つく」という事態を避けるため、情報とその分析がすごく重要。日本で得られる情報は限られているので、英語を勉強して海外のニュースにも触れてみてほしい。広い視野で、“他者”の立場から世界を知ることができるはず。

【意見3】上田染谷丘高校はフードパントリーの活動をしたり、学年会で東ティモールの上映会を開催したりと、世界の現状について知る機会や課題解決に取り組む機会が多々ある。しかし、こういう機会がない人々にはなかなかSDGsについての情報が届かない現状にモヤモヤする。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】現代は情報が溢れすぎている一方、受け取る人が情報を取捨選択しているので、情報格差が生まれたり、情報が偏ってしまう。そのような状況に対し、自分が興味のある分野にアンテナを張って情報収集を行い、行動を起こしていることは素晴らしい。ぜひ今後も、自分から同世代に向けて情報を発信してほしい。セーブ・ザ・チルドレンのユースもInstagramを頑張っている。「若者の力」を活かして、他の人に知ってもらえるよう取り組んでみてほしい。

・・・・・・・・・・・・・

毎日ニュースを見ながら家族で意見を交わし合うという中沢さん。幼い子どもが人身売買されていることに衝撃を受け、協力したいと思うようになったと話してくれました。

世界を平和へと導くためには、同じ思いを持つ人を増やして、連携していくことが必要不可欠。SNSの活用など「Teenager」ならではの方法で、世界をさらに良い方向に導いてくれることを期待しています!