テーマ:「食べられるプラスチック」で海洋汚染を食い止めたい!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の合津さん。海洋汚染を解決に導くべく、「食べられるプラスチック」に着目。フリーズドライ食品・乾燥食品メーカー「アスザックフーズ」に向けて、その有用性をプレゼンしました。

概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・ニュースでクジラやウミガメ、海鳥などの体内からプラスチックが出てくる光景を目にして、プラスチックが環境に与える影響の大きさを感じたから。

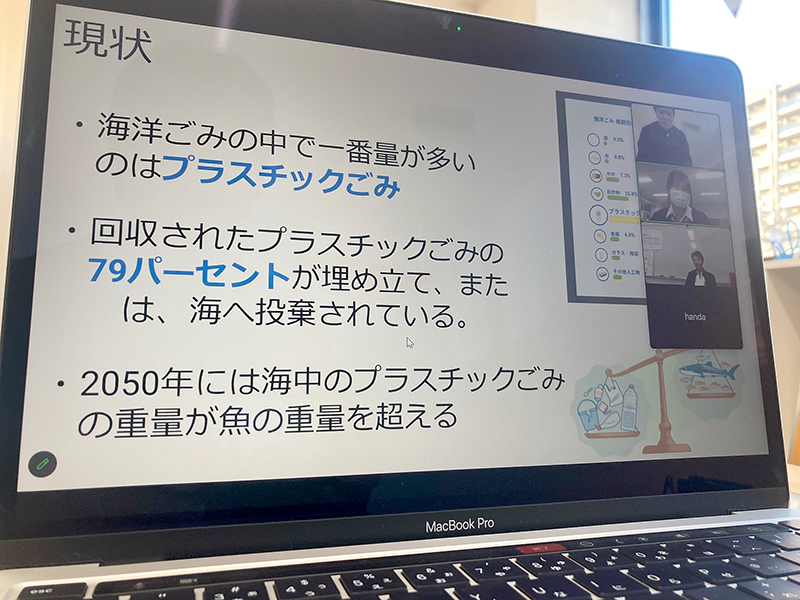

2)現状

・海洋ごみの中で一番量が多いのがプラスチックごみ。回収されたうち約79%が埋め立てられるか、海に投棄されている。

・2050年には海中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えると言われている。

3)課題

・プラスチックごみは紫外線や波による劣化で破砕され、マイクロプラスチック(5mm以下の小さな粒子)になる。

⇒海洋生物が食べてしまうことで生態系に影響が出る

⇒海洋生物を食べる人間にも影響が出る恐れがある

4)解決策

自然分解できるプラスチックはないだろうか?

⇒「バイオパック」という製品を発見!

バイオパックは海藻を原材料とした「食べられる」食品包装資材。

<メリット>

・アレルゲン食品や動物性食品を含まないため、アレルギー対応も可

・天然素材でできているため、微生物による分解が可能

・水に溶ける素材のため、海や土の上でも分解が可能

<デメリット>

・リサイクルが難しい

・生産量が少ないため、大きなコストがかかる

5)まとめ

・バイオパックはあくまでも一つの提案であって、大前提として一人一人がプラスチックをはじめとしたゴミを出さないようにすることが大切だと考えている。

・バイオパックは食品だけでなく、入浴剤や粉末スープのパッケージとしても使えるため、大きなポテンシャルがあると考える。

・提言をするにあたり、自分自身も初めて知ることが多かったため、もっと多くの人にSDGsや課題に隠された背景を知ってほしいと思った。

・・・・・・・・・・・・・

提言先となった「アスザックフーズ」は、フリーズドライ食品・乾燥食品メーカー。今回は環境関連事務局の木下さんに参加いただきました。

製造工程上等で発生したプラスチックごみは100%リサイクルしているというアスザックフーズ。しかし、食品は酸素が触れることで色や風味が変わってしまう恐れがあるため、「脱プラ」に関しては遅れをとっている業界だと木下さんは指摘します。実際、「食べられるプラスチック」活用の実現性も、今の段階ではかなり低いとのこと。

そんな中でも、県内食品メーカーでは、食べられるフィルムを包装資材として製造しているのだそう。「脱プラをしなければ選ばれない世界づくり」が鍵になるのではないかと教えてくださいました。

・・・・・・・・・・・・・

「食べられるプラスチック」という理想と、業界が抱える現実とのギャップの大きさに驚いたという合津さん。「やはり一人一人が脱プラに取り組むことが大切だと改めて感じた」と話してくれました。もちろん脱プラはとても大切なこと。しかし、今は難しくても「食べられるプラスチック」が当たり前になる未来だって、きっと実現できるはずです。素敵な提言をしてくださった合津さん、ありがとうございました