「Innovation from Teenagers

~10代からの提言~」とは、

県内の児童・生徒の皆さんから大人たちや企業、自治体などに向け、

SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」といった提案をぶつけていただく取り組みです。

今回の募集で様々な提案をいただくことができました。10代からの意見をぜひご覧ください。

提案を絞り込む

■絞り込み機能の使い方

・地域、学校、学年、自由記入のキーワードで見たい作品を絞り込むことができます。入力後「絞り込む」ボタンをクリックしてください。

・お名前をフルネームで検索する場合は「姓」と「名」の間にスペースをいれて検索してください。

キーワードで絞り込む

絞り込む

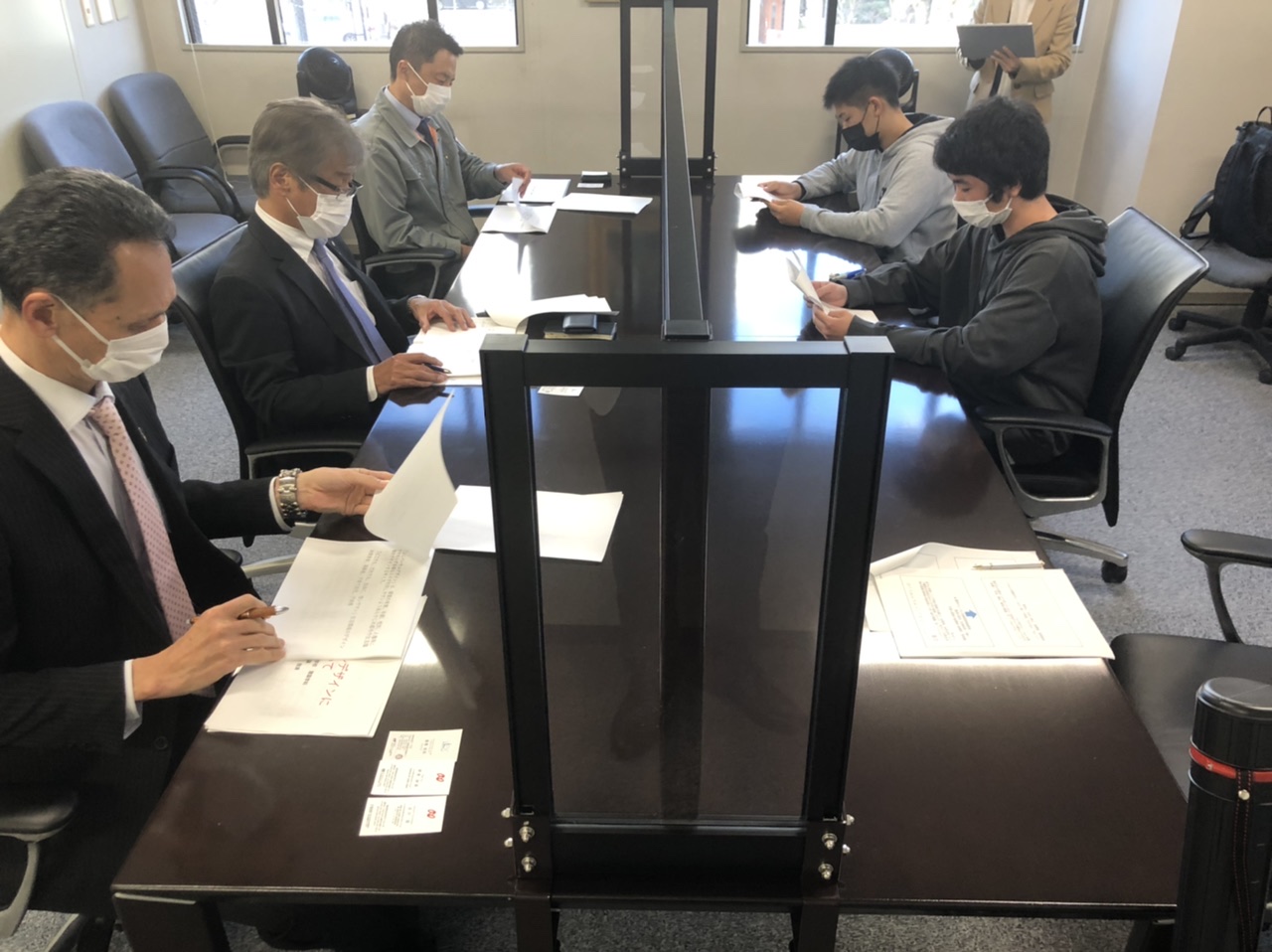

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:アスザックフーズ

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:アスザックフーズ

テーマ:「食べられるプラスチック」で海洋汚染を食い止めたい!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の合津さん。海洋汚染を解決に導くべく、「食べられるプラスチック」に着目。フリーズドライ食品・乾燥食品メーカー「アスザックフーズ」に向けて、その有用性をプレゼンしました。

概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・ニュースでクジラやウミガメ、海鳥などの体内からプラスチックが出てくる光景を目にして、プラスチックが環境に与える影響の大きさを感じたから。

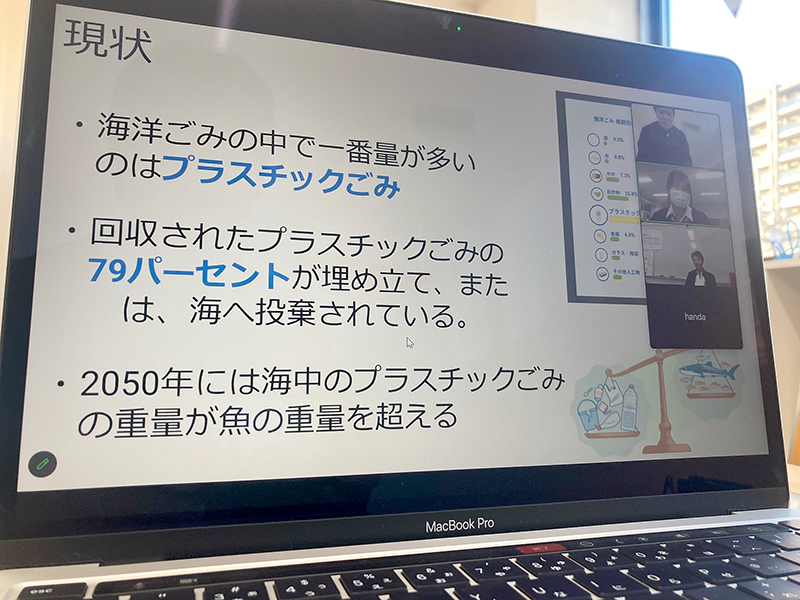

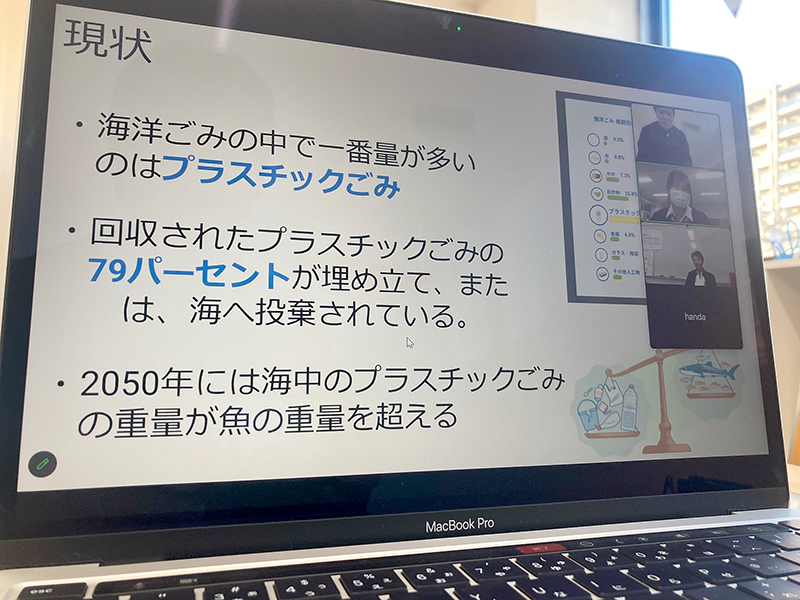

2)現状

・海洋ごみの中で一番量が多いのがプラスチックごみ。回収されたうち約79%が埋め立てられるか、海に投棄されている。

・2050年には海中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えると言われている。

3)課題

・プラスチックごみは紫外線や波による劣化で破砕され、マイクロプラスチック(5mm以下の小さな粒子)になる。

⇒海洋生物が食べてしまうことで生態系に影響が出る

⇒海洋生物を食べる人間にも影響が出る恐れがある

4)解決策

自然分解できるプラスチックはないだろうか?

⇒「バイオパック」という製品を発見!

バイオパックは海藻を原材料とした「食べられる」食品包装資材。

<メリット>

・アレルゲン食品や動物性食品を含まないため、アレルギー対応も可

・天然素材でできているため、微生物による分解が可能

・水に溶ける素材のため、海や土の上でも分解が可能

<デメリット>

・リサイクルが難しい

・生産量が少ないため、大きなコストがかかる

5)まとめ

・バイオパックはあくまでも一つの提案であって、大前提として一人一人がプラスチックをはじめとしたゴミを出さないようにすることが大切だと考えている。

・バイオパックは食品だけでなく、入浴剤や粉末スープのパッケージとしても使えるため、大きなポテンシャルがあると考える。

・提言をするにあたり、自分自身も初めて知ることが多かったため、もっと多くの人にSDGsや課題に隠された背景を知ってほしいと思った。

・・・・・・・・・・・・・

提言先となった「アスザックフーズ」は、フリーズドライ食品・乾燥食品メーカー。今回は環境関連事務局の木下さんに参加いただきました。

製造工程上等で発生したプラスチックごみは100%リサイクルしているというアスザックフーズ。しかし、食品は酸素が触れることで色や風味が変わってしまう恐れがあるため、「脱プラ」に関しては遅れをとっている業界だと木下さんは指摘します。実際、「食べられるプラスチック」活用の実現性も、今の段階ではかなり低いとのこと。

そんな中でも、県内食品メーカーでは、食べられるフィルムを包装資材として製造しているのだそう。「脱プラをしなければ選ばれない世界づくり」が鍵になるのではないかと教えてくださいました。

・・・・・・・・・・・・・

「食べられるプラスチック」という理想と、業界が抱える現実とのギャップの大きさに驚いたという合津さん。「やはり一人一人が脱プラに取り組むことが大切だと改めて感じた」と話してくれました。もちろん脱プラはとても大切なこと。しかし、今は難しくても「食べられるプラスチック」が当たり前になる未来だって、きっと実現できるはずです。素敵な提言をしてくださった合津さん、ありがとうございました

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:上田市

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:上田市

テーマ:地産地消

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の市川さん。おじいさんおばあさんが畑でつくる果物や野菜を食べ、もっと「地産地消」を推進したほうが良い!と上田市に対してプレゼンテーションしていただきました。プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・祖父母は野菜も果物もお米も育てていて、地元の食材を食べられることは幸せなことだなと食べながら思ったから。

・日本の食料自給率が世界と比較しても低いことを知って、解決するにはまずは「地産地消」が大切なのではないかと考えたから。

2)現状と課題

・日本の食料自給率が年々低下している。生産額ベースでもカロリーベースでも、昭和40年代の約半分程度まで減っている。

・トウモロコシ・小麦・大豆の輸入率がとても高い。(コメは国内生産でシェアがほぼ100%に対し、穀物3品目は90%以上を輸入に頼っている)

3)課題に対する提言

☆上田市内で、地産地消を強く呼びかける!

(例)・スーパーや飲食店で地元の食材を使ったお惣菜や料理、スイーツを提供

→地産地消に大きく貢献した店には何かプレゼントする!

・生産者の写真を付けて、地元食材を積極的に販売

→お弁当を作ってくれる母のことを思い出すと、残さず食べようと思う。スーパー等で買うものは、作ってくれる人の顔が見えないので残しやすいのでは?

☆米粉の積極的な使用!

・米粉を使用したグルテンフリー食品(米粉パン・フォー・米粉のお菓子など)の魅力を伝えて普及させ、小麦輸入量減少に努める(米粉を使った食品開発・販売を行う)

→私は今朝も、米粉のパンを食べてきました!

⬇

★美味しく健康に、地球に優しい取り組みができる!

★地元の魅力を知るきっかけになる!

★生産者の写真をつけることで、食品ロス削減!

★輸入時の二酸化炭素排出量削減につながる!

4)まとめ・感想

◯長野県には海がないけれど、お米や野菜、果物など、美味しい食材がたくさんあるので、その魅力を地元の人にはもちろん、県外の人にも知って欲しいと思った

◯ひとりひとりが地産地消を心がけることで少しずついい方向に向かって行くと思う

◯長野県がもっと地産地消に取り組みやすくなると良いなと思った

・・・・・・・・・・・・・

今回は、上田市の産業振興部 農業政策課の農産物マーケティング推進ご担当の3名の方々に提言を聞いていただきました。実は、上田市では「上田地産地消推進会議」という、生産者、消費者、流通事業者、商工団体などとともに官民一体の会議を組織し、農産物のブランド化、情報発信など地産地消の推進に日々取り組んでいるそうです。担当者の方々は、情報の発信に力を入れてはいるものの、市川さんに届いていないことに小さく肩を落としていました。

高校生はⅩ(旧ツイッター)やインスタグラムをよく見るので、見やすい環境を作ってもらえればもっと知る機会が増えると思う、と市川さん。今回インスタで上田市のことを検索してみたけれど、個人からの発信が多く、公式のものが見当たらなかったそう。もっと若者に興味がある地元のトピックスを取り上げ、アップするのがポイントではないか、たとえば最近では「レトロ」が流行なので、古着屋さんとかの情報をよく見る。「リポスト」できる発信がいいのではとの具体的なアドバイスに、市の方々は熱心に耳を傾けていました。

地産地消推進会議では、栄養豊富な旬のものが安く手に入る「直売所」の取り組みにも力を入れています。上田市は平成18年に合併して面積が3倍になり、多種多様な農産物の生産地になったため「なないろ農産物」と銘打ち、冊子などを作りPRしています。アリオ上田で開催する「なないろマルシェ」は、直売所が集まった地産地消のイベント。上田市の商店街でも直売所や地元の店に出店してもらい、地産地消をPRする「産直まつり」を開催するなど盛り上げを図っています。

米消費拡大部会では、米粉を使った料理を研究したり、米粉の魅力発信、普及活動をしているそうです。また長野県が育成した「風さやか」という品種は、冷めてもおいしいお米。消費拡大を目指し、おにぎりをマラソン大会で試食してもらったりしているそうです。

学校給食についても、「記憶に残る給食を!」と年に6~7回、企画給食を実施。子どもたちに地元農産物への興味を持ってもらうため、使っている地元の食材についてのチラシを配布。これまではズッキーニやうえだみどり大根などを取り上げたそう。収穫体験等も併せて実施して食育の活動をしています。

ブランド部会では、地元産の食材を使用している加工食品、飲食店、小売店、ホテルなどを認定し、PRにつなげているそうです。配られた「なないろ農産物」のPR冊子や市のHPには、それらの情報が掲載されていました。

多岐にわたる上田市の取り組みを知って、それらの活動を見逃していることに市川さん自身もビックリ。今回をきっかけに、パンフレットをよく見たり、ほかの子に話したり、地元の魅力を少しでも伝えていきたい、と話してくれました。

・・・・・・・・・・・・・

地産地消をキーワードに、上田市が進める農産物の取り組みに対する情報交換ができた今回のプレゼンテーション。お互いに気づきや発見があり、今後に生かせそうな話し合いの場となりました。

今後、高校生にも上田市の情報が届き、市川さんのように地元の食への興味・関心を持つ人がもっともっと増えてくれるといいですね。

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

テーマ:皆が安心して暮らせる、誰も置き去りにしない社会を!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の中沢さん。日々ニュースなどで目にする、子どもへの暴力や虐待、殺害など多くの痛ましい事件。子どもも大人もみんなが安心して暮らせる社会にしたいという思いを込め、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの担当者に向けてプレゼンを行いました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・最近、子どもに対しての暴力や虐待、殺害などの報道を多く目にするようになり、身近な課題だと感じた。

・世界的にみると、子どもに限らず大人もさまざまな被害に遭っており、戦争も未だ続いているのが現状。

⇒SDGs No.16「平和と公正をすべての人に」を達成し、すべての人が法や制度で守られる、平和的で誰も置き去りにしない社会を構築したい。

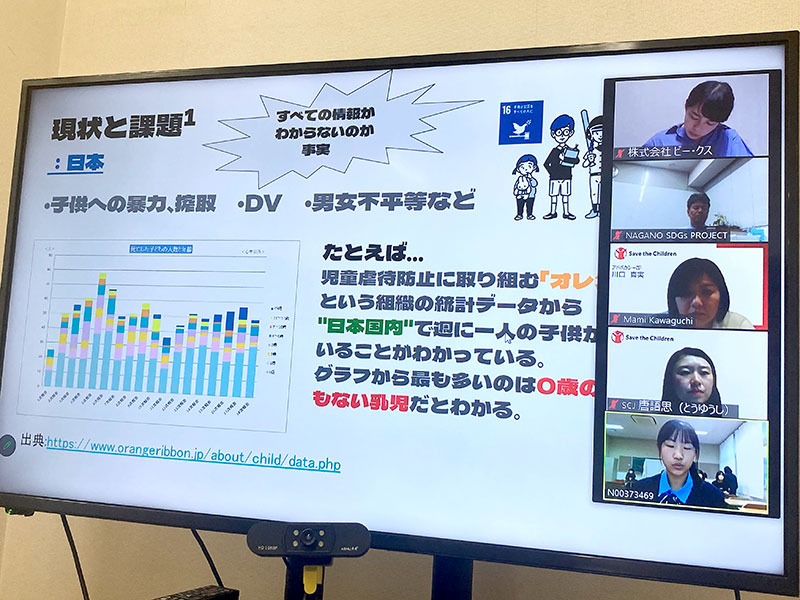

2)現状と課題

・2019年のユニセフの調査によると、世界には「存在が証明されていない子ども」が多く存在する。

⇒1億6,600万人もの子ども(5歳未満)が出生登録されていない。また被害件数は明らかにされているものよりも多いと考えられている。

⇒アフリカやアジアの低所得地域を中心に起こっている課題。

3)解決策

ユニセフは、平和活動に関連する各国機関の力を強めること、そして差別のない法律や政策を実施する必要があることを提言している。課題の解決を早めるため、私たちにできることは以下のことだと考えている。

・貧困や緊急事態下で苦しんでいる国や人のために、募金や物資の寄付、ボランティア活動、寄付付き商品の購入などをする。

・誰もが納得できる法律を作るため、政治に興味関心を持ち、若者の政治参加を増やす。

・多くの命を救うために献血に協力したり、支援団体に寄付をする。

4)まとめ

・自分自身SDGsについてあまり知らなかったが、今回を機に、まず世界に興味関心を持ち、世界の実情や問題を知り、行動を起こすことが大切だと思った。まずは身近なことから取り組みたい。

・先進国と開発途上国が連携できる世界になってほしい。

・・・・・・・・・・・・・

今回の提言先となった公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、「子どもの権利」を守ること主軸に、子どもたちの本来持てる力を引き出すことで、世界のすべての子どもたちが夢や希望を持って生きていける世界の実現に取り組む団体です。今回はアドボカシー部の川口さんと唐さんに参加いただきました。

プレゼン内容はセーブ・ザ・チルドレンのポリシーと非常に近く、「想いが重なる部分が多い」と話す川口さん。戦争・紛争・虐待・体罰に苦しむ子どもは世界中にたくさんおり、1億6,600万人の「存在が証明されていない子ども」たちも、名前や国籍を持ち、親を知り、親に育てられる権利がある。解決するためには子どもたちと共に行動を起こさなければならないと語ります。

唐さんは、中沢さんのプレゼンを「現状と課題を整理し、解決策へと導く筋の通ったプレゼンだった」とコメント。開発途上国が抱える問題には文化や宗教、政治が絡む問題が多いことを指摘し、「人々を抑圧したり、苦しんでいる現状の中で『得をしているのは誰か?』と考えると、世界をまた違った視点で見ることができる」とアドバイスしてくれました。

今回は同じテーマに関心のある他学年の生徒たちも意見交換に参加しました。川口さんが「質問や伝えたいことがある人はいますか?」と呼びかけると、生徒たちは次々に意見出し始めます。

【意見1】障がいのある子どもとの触れ合いを自身の探求テーマにしており、ボランティアに行く高校生がもっと増えてほしいと感じている。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】ユースの意見も大切にしていきたいと考えている。ボランティア活動やSNSでの発信など、多くの人を巻き込み「途切れない活動」を行ってほしい。私たちとも一緒に活動できることもある。

【意見2】男女格差や女の子への教育、児童婚など解決しなければならない課題がたくさんあり、もっと関心を持つ必要があると感じている。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】私たちは「知る」ということを「1歩目の活動」だと考え、大切にしている。知ったうえで状況を分析し、限られた資源をいかに適切に分配するかを考え、手配することがとても大変。「支援をした結果、別の誰かが傷つく」という事態を避けるため、情報とその分析がすごく重要。日本で得られる情報は限られているので、英語を勉強して海外のニュースにも触れてみてほしい。広い視野で、“他者”の立場から世界を知ることができるはず。

【意見3】上田染谷丘高校はフードパントリーの活動をしたり、学年会で東ティモールの上映会を開催したりと、世界の現状について知る機会や課題解決に取り組む機会が多々ある。しかし、こういう機会がない人々にはなかなかSDGsについての情報が届かない現状にモヤモヤする。

【セーブ・ザ・チルドレンの回答】現代は情報が溢れすぎている一方、受け取る人が情報を取捨選択しているので、情報格差が生まれたり、情報が偏ってしまう。そのような状況に対し、自分が興味のある分野にアンテナを張って情報収集を行い、行動を起こしていることは素晴らしい。ぜひ今後も、自分から同世代に向けて情報を発信してほしい。セーブ・ザ・チルドレンのユースもInstagramを頑張っている。「若者の力」を活かして、他の人に知ってもらえるよう取り組んでみてほしい。

・・・・・・・・・・・・・

毎日ニュースを見ながら家族で意見を交わし合うという中沢さん。幼い子どもが人身売買されていることに衝撃を受け、協力したいと思うようになったと話してくれました。

世界を平和へと導くためには、同じ思いを持つ人を増やして、連携していくことが必要不可欠。SNSの活用など「Teenager」ならではの方法で、世界をさらに良い方向に導いてくれることを期待しています!

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:プラン・インターナショナル

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:プラン・インターナショナル

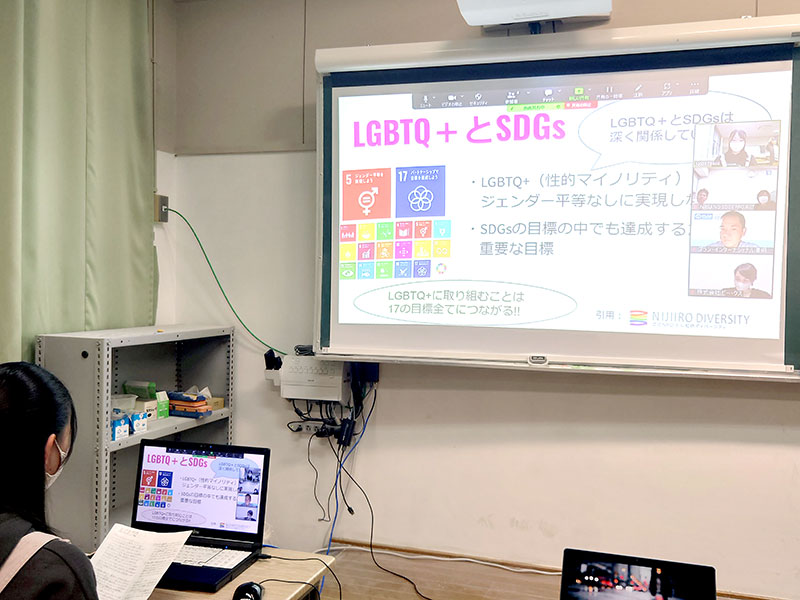

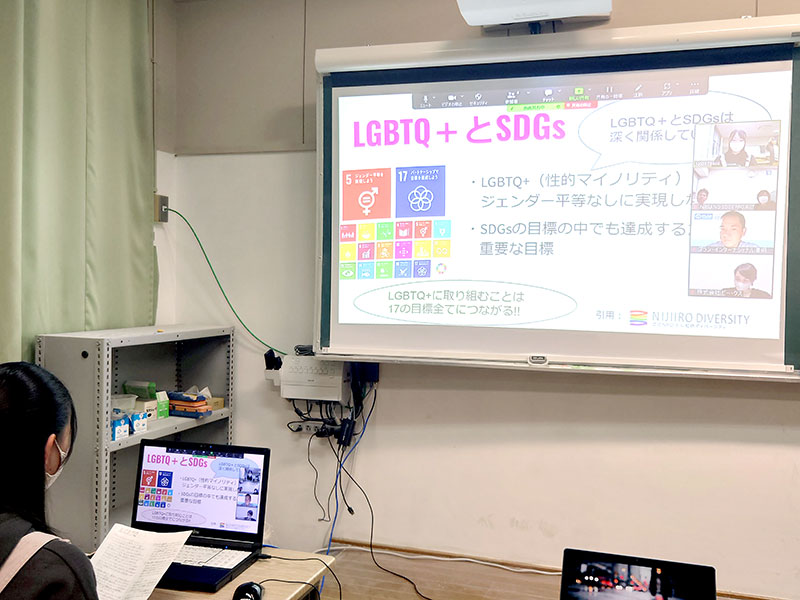

テーマ:LGBTQ+への理解を深めて、誰もが自分らしく生きられる世界に!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の石井さん。LGBTQ+とSDGsの関係性に着目し、「誰もが自分の存在を否定しない世界になってほしい」という願いを込め、国際NGO「プラン・インターナショナル」に向けてプレゼンを行いました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・ジェンダーにとらわれずに生きる選択をする人が増えてきた一方で、その選択に対する誹謗中傷が目につくようになった。

・「多様な生き方」についてみんなが理解して、誰もが自分の生き方について否定しない・されない世界になってほしいと願っているから。

2)性的マイノリティの分類

・あまり知られていないかもしれないが、実はこんなにも種類がある!

————————————

[L]・・・Lesbian(女性同性愛者)

[G]・・・Gay(男性同性愛者)

[B]・・・Bisexual(両性愛者)

[T]・・・Trans-gender(体と心の性の不一致)

[Q]・・・Qestioning(性自認や性的指向を迷っている)

[I] ・・・Intersex(身体的性において男性女性両方の性を有する)

[A]・・・Asexual(どの性にも恋愛感情を抱かない)

————————————

3)現状と課題

・日本では10人に1人が性的マイノリティだと言われている

⇒認知度は上がっているものの、他人事として考える人が多い

⇒知識のない人ほど歪んだ認識を持っていたり、誹謗中傷してしまいがち

⇒カミングアウトできない人が8割なのに、制度や取り組みが十分であると考えている人が多い

4)解決策

偏見や差別が起こらないよう、「知識を身につけること」が大切だと思う

⇒講演会に参加したり、一人ひとりが調べながら知識をつけて、「性も個性の一つ」であることを理解していくことが大切

5)まとめ

・LGBTQ+ (性的マイノリティ)について調べてみて、10人に1人の割合で性について悩んでいる人がいることを知り、本人が隠しているだけで身近にもいるのではないかと考えた。

・そういった人たちが自分の存在を否定しないように、生きることに幸せを感じられるように、自分にできることをしたい。

・そのためにまず、自分が正しい知識を身につけていきたい。

・・・・・・・・・・・・・

今回提言先となった国際NGO「プラン・インターナショナル」は、女の子が本来持つ力を引き出すことで、世界の課題解決に取り組む団体です。今回はアドボカシーグループの澤柳さんに参加いただきました。

そもそもSDGsの目標には、「LGBTQ+」に関する記載がありません。この要因として、石井さんが指摘している通り「理解が十分に進んでいない」ことが挙げられています。国によっては犯罪者扱いされてしまうなど、「性的指向・性自認」については国際的な基準も未だ確立されていません。

このような状況の中、世界をどのように変えるのか。その解決の糸口として、澤柳さんは「SOGI」という言葉を紹介してくれました。

SOGIとは、「Sexual Orientation and Gender Identity」の頭文字を取った、人の属性を表す略称。誰を好きになり、性的に惹かれるかを表す「性的指向」と自分の性別をどう感じるかを表す「性自認」という意味で、誰もが持つ性のあり方です。一般的にマジョリティとされている「異性を愛する人」のことも表現できる言葉です。ジェンダー表現(Gender Expression)や、身体の性的な特徴(Sex Characteristics)を含めた「SOGIESC」という言葉もあります。

澤柳さんは「『LGBTQ+』や『性的マイノリティ』という呼び方は、多数派にとっては他人事に聞こえてしまいがち。しかし『自分も多様な性の中の一部に属している』という考え方が広まれば、自分とは違う属性の人を受け入れやすくなるのではないでしょうか」とお話ししてくださいました。

石井さんが挙げたこの課題の解決方法は、「偏見や差別が起こらないよう、知識を身につける」こと。澤柳さんもこの考えに賛同を示します。

プラン・インターナショナルが高校生対象に調査を行ったところ、7割が「学校」でジェンダー・ステレオタイプを感じると回答したのだそう。このことから、「学校はセクシャリティーに対して前向きな考えを身につける場として重要な場」だと力説。加えて、ジェンダーに関する学習の機会をもっと重要視できるよう、先生が学びの機会を持つことも大切だとも語りました。

・・・・・・・・・・・・・

身近にトランスジェンダーだということをカミングアウトしてくれた人がおり、「もっとみんなが生きやすい世界にしたい」と考えるようになった話す石井さん。

そんな素敵な思いとは裏腹に、日本はパートナーシップ制度が一般的に普及している国に比べ、まだまだ「性の多様性」への理解が追い付いていません。

「あらゆる性」へのリスペクトが持てるよう、未就学児の頃から包括的な性教育を受けられる環境を整えるなど、しっかりと教育していくことが大切だと確認しあう会になりました。

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:長野SDGsプロジェクト実行委員会

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:長野SDGsプロジェクト実行委員会

テーマ:SDGsについてもう一度学び直そう!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

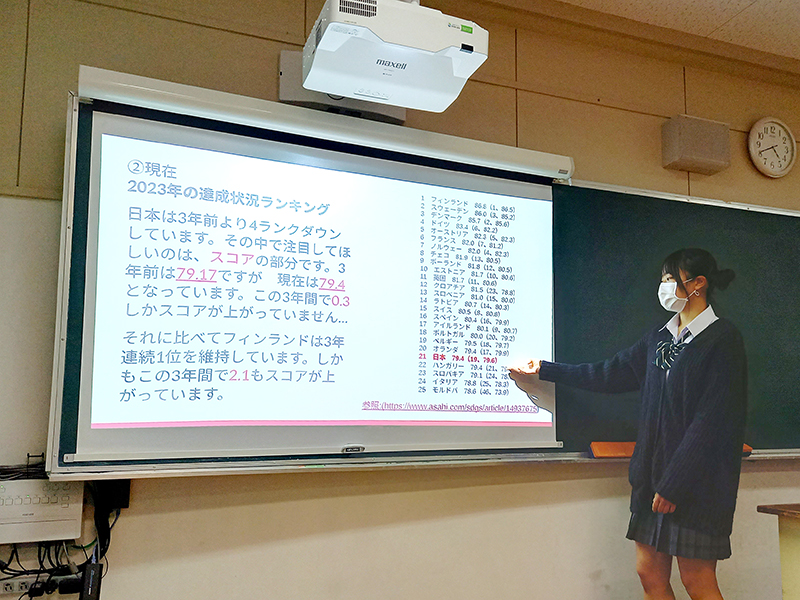

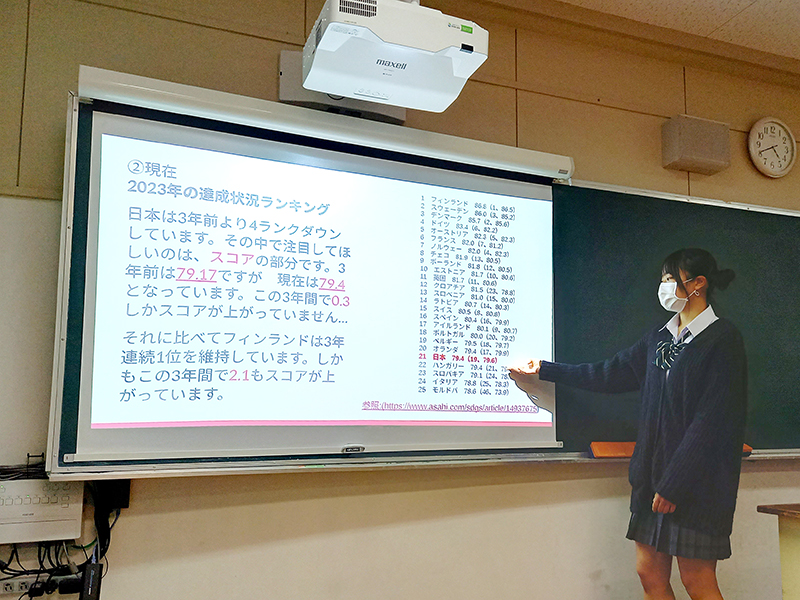

今回のプレゼンターは、上田染谷丘高校1年の宮川さん。今やすっかり浸透した「SDGs」ですが、実際SDGsってどんなものなんだろう?今、日本や世界はどれくらいSDGsを達成しているんだろう?―そんな疑問を持った宮川さん。今一度、SDGsについて学び直す機会が必要ではないかという考えのもと、私たち「NAGANO SDGs PROJECT実行委員会」にプレゼンをしていただきました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・昨今「SDGs」という言葉を多く聞くが、実際SDGsとはどんなものなのかを改めて考えてみたいと思ったから。

・現在の日本や世界の達成状況が気になったから。

・SDGsのことをよく知って、自分もたくさん行動したいと思ったから。

2)日本の達成状況

・2019年には達成状況ランキング15位、2020年は17位と、決して上位とは言えないが20位以内には入っていた。しかし2023年、日本はランキング21位と大きく順位を落としている。しかも2020年に比べてスコアは0.3しか上がっていない。(3年連続1位を維持しているフィンランドは同じ期間でスコアが2.1上がっている)

⇒ヨーロッパの国に比べるとスコアの伸びが少ない。

⇒年々ランクが下がっている。

⇒最低評価の項目が増えている。

3)ランキング上位国・スウェーデンの取り組み

・1960~70年代から環境問題に取り組み、1980年にはプラスチックリサイクルの仕組みが完成していた。

・国を挙げて教育をバックアップしており、安心して学業に打ち込むことができる。また、誰でも平等に教育を受けることができ、何歳になっても大学に戻り新しいことを学べる。

4)課題

・世界が危ない状況だと分かっていながらも、何も行動しない・できない私たちが一番の問題ではないか?

⇒原因:楽しい活動じゃないと頑張れない。面倒になってしまう。

5)提案

・小さいことからやってみる:冷暖房の温度を控えめにする。食べ物を残さない。ゴミの分別をする等

・今の世界の状況を知る:毎朝ニュースを見る。SDGsのことについて調べてみる。

6)まとめ

・世の中のことを知れば、何を改善すべきなのかが分かるようになると思う。

・今回の学習を通して、自分自身があまり行動できていないことに気づけた。口だけにならないよう、無理のない程度に行動していこうと改めて感じた。

・・・・・・・・・・・・・

今回は、私たち「NAGANO SDGs PROJECT実行委員会」に向けて提言をしていただきました。NAGANO SDGs PROJECTでは、未来をつくる子どもたちを中心に、SDGsを全県民に広げ「SDGsを踏まえて行動できる人材」を育てるための様々なプログラムを提供しています。今回は事務局から小林さんと山本さんが参加しました。

プロジェクト立ち上げ当初の目的は「SDGsの認知度UP」でしたが、取り組みも5年目となり、最初のステージはひとまず達成となりました。次のステージに進むにあたり、宮川さんの「もう一度学び直す」というタイトルに惹かれたのが提言をお願いしたきっかけでした。

「宮川さんの言うように『やった気』にならず、行動に移さなければいけないと感じていた」と話す小林さん。「NAGANO SDGs PROJECTが協力できることがあれば、ぜひ一緒にやりましょう!」と熱烈オファーを送ります。

山本さんも「自分自身、勉強し直さなければならないと感じた」と話したうえで、「宮川さんには、『特に探求したい分野』を見つけてほしい」と語ります。例えば「SDGsを達成するために世界を平和にしよう!」と言っても、目標がざっくりとしているので何から始めればいいか分からなくなってしまいます。「ジェンダー平等について調べよう」「戦争が起こる原因について調べよう」などと一度分野を絞ってみることで、新たに見えてくるものもあるだろうとアドバイスを送りました。また、実際にSDGs達成状況ランキング上位に入っているヨーロッパ諸国の映画を見たり、実際に行ってみるのもいいのではないかと提案する場面もありました。

・・・・・・・・・・・・・

SDGsについて調べるうちに、前よりも意識してごみの分別や水の出しすぎに注意するようになったという宮川さん。「意識しなくても、自分から行動できるようになりたい!」と素晴らしい意気込みを見せてくれました。

SDGsにおける日本の立ち位置がよく分かり参考になったと同時に、耳の痛い話でもあった今回のプレゼンテーション。小さなことでもいいから、一人一人が行動に移すことが大切なのだと、改めて感じられた会となりました。

そして、同日に優秀な提言を書いていただいた生徒さん5名に副賞をお渡ししました。

信州大学教育学部附属長野中学校

プレゼンテーション先:コープながの

信州大学教育学部附属長野中学校中学3年

プレゼンテーション先:コープながの

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、信州大学教育学部附属長野中学校3年の田鍋さん。日本人1人につき年間に41kgも捨てていると言われる「フードロス」を減らすため、家庭からできる活動についての提言をしました。

提言先はコープながの。テーマは「家庭で簡単!食品ロス対策!」です。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・給食委員会の活動で毎日残飯の量を測っており、「この量の多さをなんとかしたい」

と食品ロスについて考え始めた。

2)食品ロスの基本情報

・食品ロス=本来食べられるのに捨てられてしまう食材のこと。

日本人の1人あたりの食品ロス量は年間41kg。

⇒毎日「お茶碗1杯分のご飯」を捨てているのと同じこと!

3)食品ロスの原因

食品ロスの原因は主に2つ。

❶事業系食品ロス

❷家庭系食品ロス

⇒その約半分が「家庭系ロス」!

4)家庭系ロスを減らすための提案

◎冷蔵庫の中身をきれいにする

・冷蔵庫の中身がすぐに分かれば、食材購入の重複を防げる

(冷蔵庫の中を賞味期限ごとに分けて整理するのもいいのでは?)

◎買った食材の写真を撮る

・いつ、何を、どのくらい買ったかが分かるので、期限切れに気づくことができる

5)まとめ

・今回提案した2つのことは、「誰にでも」「簡単に」できること。

より多くの人に課題に目を向けてもらうため、回覧板などで発信していきたい

・・・・・・・・・・・・・

30万人以上の組合員を持ち、毎日約2万4000件もの宅配を行うコープながの。食品や文房具の寄付などSDGsにも積極的に取り組んでおり、「2030年までに食品廃棄物の50%削減(2018年度比)」といった目標も掲げています。今回は、総合企画室と組合員代表理事の方々にご参加いただきました。

実は、コープながのにはすでに「冷蔵庫チェッカー」というサービスがありますが、食品の入力に多くのステップがあり、正直なところあまり活用されていないとのこと。田鍋さんの「写真で管理」というシンプルで誰でも簡単に挑戦できる方法に膝を打ち、「大人ってどうしてなんでも複雑にしちゃうんだろうね・・・」と苦笑い。

その他にもたくさんの感想が挙がりました。

——————

・「冷蔵庫掃除」は耳が痛い話だけど、一番確実で大切なこと

・今週、自分でもうっかり食パンを3袋も買ってしまったが、

写真を撮ることで「購買」への意識をしっかりと持てるところが良い

・「週1回の宅配」という生協の特徴を、冷蔵庫の整理に活用できないか

・家電メーカーに「食材チェック機能」を持った冷蔵庫を開発してほしい!

・そもそも「給食の残飯」から「食品ロス」という

大きな問題に目を向けられたことがすごい!

また、「お家でこの取り組みを実施する場合の関わり方」を聞かれた田鍋さんは、「今、実際に家族で取り組んでいるところです。お母さんが、『歩佳がやるなら私もやらなきゃね』と協力してくれました」と回答。挑戦してみて、「家族全員がルールを把握し、守る」ことの難しさを実感したと話してくれました。

冷蔵庫は家族みんなが使うもの。しかし、「毎日の食事作り」「自分の好きなものを冷やしておく」「お腹が空いた時に食べ物を探す。いらないものは放置」など使い方はそれぞれなので、家族間での話し合いや協力が不可欠であることが改めて分かりました。

今回、田鍋さんはこの取り組みを周知する方法として「回覧板」を提案しましたが、大人からも次々とアイデアが挙がりました。

——————

・配達時に「食品ロス対策」についてのチラシを入れてみてはどうか

・冷蔵庫に張り付けられるマグネットシートを作るのもいいかも

・会社の近くに大きな看板を出して、車にもアピールできないか

・・・・・・・・・・・・・

プレゼンを終えた田鍋さんは、「自分のアイデアが大人の人に認めてもらえて嬉しい」と満面の笑顔。

「自分で買ったものは自分で食べきる」。一見小さな取り組みにも思えますが、みんなでチャレンジすれば大きな成果にもなり得ること。「誰にでも」「簡単に」できる取り組みの素晴らしさを改めて実感できたプレゼン&ディスカッションになりました。

長野県上田染谷丘高等学校

プレゼンテーション先:長野県教育委員会

長野県上田染谷丘高等学校高校1年

プレゼンテーション先:長野県教育委員会

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回のプレゼンターは、長野県上田染谷丘高校1年の宮入さん。女性特有の悩みであり、体調不良や体の痛み、気持ちのアップダウンに苦しむ人も多い「生理」について、提言をしました。

提言先は長野県教育委員会。テーマは「女性がより生きやすい社会を」です。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)10代からの提言

・男女ともに「生理」に対する理解を深め、

「我慢せずに休む」という選択を取りやすくするべきだ

・休みづらい雰囲気を改善したい

2)テーマ設定のきっかけ

・生理痛で具合が悪くても「毎月は休めない」と我慢して登校する友人がいる

・自分自身、休みづらいのが苦痛

・同じ女性同士でも理解や共感をしてもらえないことがある

3)現状

・「薬を飲めば大丈夫」だと思われてしまうことがある

・先生(や上司)が男性だと言いづらい。また、立場が上の人から理解が得られないと辛い

・男性や生理痛が軽い女性からの理解が受けられず、

具合が悪くても無理をしてしまうなど休みづらい雰囲気がある

・同じ女性でも人によって辛さは違うことや、生理中の体調不良だけでなく、

生理前にも「PMS(月経前症候群)」という症状が出て苦しむ人がいることは

学校では教わらないため、知らない人が多い

・生理休暇が取得しづらい。学校だと出席日数や部活動、

テストなどの関係で休むことをためらってしまう。

4)課題

・「薬を飲めば大丈夫」どころではない人もいる。辛さは人それぞれなので、

周りの人が決めつけないようにするべきだ

・「生理は恥ずかしいことではない」という意識が足りず、

「自分の辛さを言いづらい」と感じる人が多いことが一番の問題であると考える。

そのため、学校の性教育から見直すべきだ

・企業には「生理休暇」があるが、取得の基準があやふやな上、

症状が著しく重い人しか利用できない。

また、学校には生理休暇のような制度が一切ない

5)解決策

・義務教育の期間中の性教育では「女性には生理があります」という情報だけでなく、

生理痛のことやPMSのこと、辛さは人によって違うことを

男女問わず全員にきちんと教えることが大切だと思う。

男性についても同じようにしっかりと教えることで、男女の理解が深まると思う。

・生理を「恥ずかしいもの」だと感じるのは、学校で「子どもを産むための身体機能」

という知識しか教えてもらえなかったからではないかと考える。

もっと別の言い方に変えてほしい。

・症状が著しく重い病気などでなくても、「本人が辛いと感じた時」に休めるよう

法律を改善すれば、女性はとても働きやすくなると感じる

・学校など教育の場所でも「生理休暇」の導入をするべきだと思う

5)まとめ

・法律を変えなければ問題の解決が難しいほど、大きな問題なのだと実感した

・ジェンダーの平等を実現するには、多様な人々がお互いに歩み寄ることが

大切だと改めて感じた

・人の心に寄り添える人間でありたいと思う

・・・・・・・・・・・・・

宮入さんは「生理痛」についての他、女性は男性に比べてライフステージによりキャリアに影響を受ける機会が多いことについても指摘。「ジェンダー平等は法律を変えなければならないほど大きな問題。多様な人々が歩み寄ることが大切で、自分自身も人の心に寄り添えるような人間になりたい」とプレゼンを締めました。

長野県教育委員会からは、高校教育課・学びの改革支援課・保健厚生課から各1名ずつご参加いただき、宮入さんのプレゼンについての感想をいただきました。

——————

・休みづらい雰囲気を無くすためには、先生はもちろん生徒一人一人の

理解を深めることも大切。学校で「生理」をテーマにディベートなどを行うのはどうか

・「生理で休むことで勉強についていけない」という場合は、ICTを活用して

オンラインで授業を配信したり、録画してクラウドにアップロードすることができそう。

生理以外の体調不良にも対応できるのでは(「出欠席」の判断については検討の必要あり)

・学校内でも提言を行い、啓発活動に挑戦してみては

・性教育等色々な場面を通じて、PMSや他者との違いを認め合う等、皆で考えていけると良い。

・・・・・・・・・・・・・

今回、長野県教育委員会からの参加者には女性が多く、「生理の辛さ」に共感を示し、宮入さんに向けて「私はずっと声をあげることができなかった。ありがとう」と感謝を表す場面も。

宮入さん自身、生理について話題に出すことをタブーに感じることもあり、仲のいい友人同士のLINEグループの中では情報発信できても、その他の場では難しいと感じていたそうです。今後は「学校でも自分から情報発信していきたい」と話してくれました。

白馬村立白馬中学校

プレゼンテーション先:白馬村

白馬村立白馬中学校

プレゼンテーション先:白馬村

4月28日(木)「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」企画の一環として白馬村役場を訪問し、提言を行いました。

地球温暖化対策~エネルギーの地産地消を目指して~ 地域共同太陽光発電所をつくろう!

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回なんと約280もの応募をいただきました!その中から選ばれた5つの提言を、企業や自治体に向け、実際にプレゼンテーションをしていただきます。

今回のプレゼンターは、白馬中学校3年の渡邉さん。なんと、この企画に1番最初に応募してくれたのだそう!スキーが大好きな渡邉さんは「最近白馬の降雪量が減っている気がする…」と、雪を守るための「サステナブルな発電」について提言を行いました。

提言先は白馬村役場。テーマは「地球温暖化対策~エネルギーの地産地消を目指して~ 地域共同太陽光発電所をつくろう!」です。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定のきっかけ

・最近、白馬の降雪量が減っているように感じる

・白馬の雪を守って、これからも大好きなスキーを続けたい!

⇒長野市の鬼無里を参考にした【地域共同太陽光発電所】を作るのはどうだろうか?

2)3つのメリット

a:地域の人々に【地球温暖化】や【農家の減少】といった課題があることを知ってもらえる⇒地域の課題を意識してもらうことで、協力者の増加が期待できる

b:電力会社や行政だけでなく、地域住民や地元企業も共同で運営する発電所は珍しいため、白馬村のシンボル発電所になる⇒鬼無里や白馬から、全国に向けて取り組みを発信。化石燃料の使い過ぎに歯止めをかける

c:ワークショップとして実際に発電所づくりに関わることで、得られる経験が増える

⇒自宅に太陽光パネルを設置する際にも生かせるし、視察に来た方に資金集めや建設、管理等について参考にしてもらえる

3)3つの課題

a:場所の確保が難しい⇒森林を切り開いて施設を設置するのは望ましくないため、景観を損なわない程度に【休耕田】を有効活用する

b:費用の確保が難しい⇒設置費用を下げるべく、ワークショップ形式で、自分たちで発電所を作る。また出資金が自然エネルギー事業に直接投資される【おひさまファンド】という事業を活用。発電によって得られた収益は、出資者に分配される

c:運用・管理をする人がいない⇒NPO法人を立ち上げ、管理も自分たちで行う。また発電所の業務以外にも、植樹活動やSDGsの啓発活動など、地域のためになる事業を行う

4)役割分担

渡邉さん:協力者増加に向けたプレゼン、建設作業、管理、監視

NPO法人:建設作業、協力者増加に向けた活動、管理、監視

行政:候補地探し、手続きの支援、地域への協力依頼、出資

地元企業:建設作業への協力、資材の提供、出資

5)まとめ

・【地域共同太陽光発電所】には多くのメリットがある一方、解決の難しい課題もある。しかし、多くの人が力を合わせれば乗り越えられるはず。ご協力をお願いします!

・・・・・・・・・・・・・

白馬村では、気候変動への危機感を募らせた高校生たちが行った「グローバル気候マーチ」と、それにより集まった多数の署名を受けて、2019年12月4日に「気候非常事態宣言」を出しました。

今年その基本方針が出来上がり、「次のステップに行きたい」と話す職員さんに、渡邉さんが「まずは役場の屋根に太陽光パネルを付けるのはどうでしょうか」と提案。

しかし、職員の方の反応はイマイチ…。というのも、白馬村では4年前、村役場の車庫への太陽光パネル設置を検討したことがあるのだそう。しかし、「日照不足」と「積雪」がネックとなり、十分な発電が期待できないことから、計画は中止となってしまったそうです。

その代わり、白馬村で現在注目されている自然エネルギーは「風力」なのだそう。今後「サーキュラーエコノミー」をさらに推進し、「環境」を観光のキーワードにしていこうと、2030年をモデルに、県外企業の協力を求めながら取り組みを行っているそうです。観光事業者もサステナブルなアメニティを採用するなど意識が高く、今年はシンポジウムの開催も予定しているのだとか。

立地の問題や技術不足など課題はまだまだ多いそうですが、県に向けた働きかけも行いながら、少しずつ計画が進んでいると言います。

「今後、環境に対して同じ思いを持っている人々をつなげていきたいです。渡邉さんにも、ぜひ協力してほしいと思っています」と職員さん。

プレゼンに同席していた教頭先生は、「行政が先を見て動いてくれて感謝しています。白馬を好きでいてくれる子どもたちのためにも、共同のプロジェクトを行ってほしいですね」とお話ししてくださいました。

・・・・・・・・・・・・・

プレゼン終了後、「めちゃくちゃ緊張しました」と笑顔の渡邉さん。今後の目標を聞くと、「今回プレゼンしたプロジェクトの実現と、白馬中学校の断熱改修の実行です」とのこと。Hakuba SDGs Labのイベントへの参加や、学校のSDGsサークルでの活動など、積極的に取り組みを行う彼の、これからの活躍が楽しみです!!

長野県長野工業高等学校

プレゼンテーション先:長野市役所

長野県長野工業高等学校

プレゼンテーション先:長野市役所

10月22日(金)「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」企画の一環として長野市役所を訪問し、提言を行いました。

ゴミ削減と循環型社会

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回なんと約280もの応募をいただきました!その中から選ばれた5つの提言を、企業や自治体に向け、実際にプレゼンテーションをしていただきます。

今回プレゼンしてくれたのは、長野工業高校 機械工学科1年の青木さんと小出さん。提言先は長野市で、テーマは「ゴミ削減と循環型社会」です。

SDGs達成のためには「環境」に関する課題解決が欠かせないと気づいた2人は、環境問題について調べ、「ゴミ問題」についての提言を行いました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)テーマ設定の理由

・ゴミ問題、特に不法投棄されたプラスチックごみの海への流出が気になった。

・ゴミ削減のためにどのような取り組みを行っているのか知りたいと思った。

2)現状

・我々の出すゴミの量は東京ドーム約115杯分、1人あたり1日約920グラムと言われている。

・「マイクロプラスチック」が増えており、年間800万トンが海へ流出。

・洋服ゴミが増えており、そのほとんどが焼却・埋め立てで処分されている。

3)問題点

・マイクロプラスチックの海洋流出により、化学物質に汚染された魚が人体に影響を与える可能性がある。1年間に74000個ものマイクロプラスチックを摂取していることになる。

・海面上昇、異常気象の原因にもなる。

・ゴミを埋め立てる場所がなくなってきている。

4)今後の取り組み

・洋服をリユース・リデュースする(事例:長野県立大学の学生が運営する「古着屋triangle」)。

・量り売りサービスを増やす(事例:日本初のゼロ・ウェイストなスーパーマーケットを運営する「株式会社斗々屋」)。

・プラスチック製品を減らす(事例:ラベルレスボトル、紙ストロー、イベント等におけるリユース食器)。

5)SDGs実現のために~10代からの提言~

・日本全国で統一したゴミ分別基準を作り、徳島県上勝町のようなゴミ0の国を目指しましょう!

・・・・・・・・・・・・・

プレゼンの後は、長野市役所の皆さんから感想やご意見をいただきました。

市役所の職員の方々からは「着眼点がおもしろい」「この問題に気づいて、意識をしてくれてありがたい」という声が上がる一方、意外な事実も判明します。

2人の調査結果では「増加傾向」とあったゴミ問題ですが、長野市ではなんと、現在「減少傾向」にあるというのです!!!

市民1人当たりの1日のごみ排出量も913gと、全国平均の920gよりも少ない長野市。近年、ペーパーレス化が進んでいることもあり、ゴミの量は全国的にも減少傾向にあるとのことでした。

また、長野市のごみ処理場「ながの環境エネルギーセンター」では、「ごみをただ燃やす」だけでなく、発電などのエネルギー生産も行っています。隣接する屋内プール「サンマリーンながの」をはじめ、近隣の小中学校の電力も、ごみから生み出されたエネルギーでまかなわれているのだそう。職員の方から「君もごみの焼却から生み出した電気で勉強していたんだよ」と言われた青木さん。思わず「エッ!」と驚きの声を上げていました。

上勝町のような小さな都市であれば実現可能なことも、長野市くらい大規模な都市だと難しい取り組みも多く、市民の利便性を考えながらも取り組みを進める必要があるのだそう。「上勝町の職員の方が、住民にどうやって説明しているのか気になります」という声も挙がりました。長野市としても、今後は燃えないゴミを減らしたり、フードロスの問題に取り組んでいきたいとのことでした。

・・・・・・・・・・・・・

今回のディスカッションで判明した「ゴミは減少傾向にある」という事実に、びっくりした様子の2人。「地域の取り組みや設備など、知らなかったことを知る機会になった」「調べてきたつもりだったけれど、ネットの知識だけではなく、専門家の方の話を聞くことが大切だと思った」と、感想を話してくれました。

今回のプレゼンとディスカッションは、「自分自身の住んでいる地域の取り組み」について、改めて考えるきっかけをくれました。

長野県長野工業高等学校

プレゼンテーション先:(株)第一土建コンサルタント

長野県長野工業高等学校

プレゼンテーション先:(株)第一土建コンサルタント

10月22日(金)「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」企画の一環として㈱第一土建コンサルタントを訪問し、提言を行いました。

ジェンダーフリーのトイレや更衣室について

「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは、県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけていただく取り組みです。

今回なんと約280もの応募をいただきました!その中から選ばれた5つの提言を、企業や自治体に向け、実際にプレゼンテーションをしていただいています。

今回のプレゼンターは長野工業高校 建築学科1年の小泉さんと小林さん。テーマは「ジェンダーフリーのトイレや更衣室について」です。

小・中学生のころから、LGBTQの方々への向き合い方を考える機会があったという2人。今回、嫌な思いをする人が特に多いという「トイレ・更衣室」について、都市のインフラ整備や商業施設の誘致など、都市開発に関わる事業を行う㈱第一土建コンサルタントに向け、提言を行いました。ちなみに代表取締役の廣田一博さんは、2人と同じ長野工業高等学校の卒業生なのだそう!どんな会になるでしょうか。

プレゼンの概要は以下の通りです。

——————

1)LGBTQ・Xジェンダーとは

LGBTQとは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)トランスジェンダー(身体と心の性別が違う)、クエスチョニング(性的少数者)の総称。

Xジェンダーは、「(身体的な性別には関係なく)性自認が男性にも女性にもあてはまらない」というセクシュアリティを指す。自らの性を「男性と女性の中間地点」と感じたり、「男性女性どちらの要素もない」と感じたりと、人によりさまざま。

2)ジェンダーフリーとは

社会的な性別の違いによる役割分担に縛られることなく、一人ひとりが自分の能力を生かして、自由に行動したり生活したりできるようにしよう、という考え方のこと。

3)トイレの現状

・一般的なトイレ⇒男性用と女性用がはっきり分かれている。

・成田空港のトイレ⇒誰でも使える「オールジェンダートイレ」を設置。

4)一般的なトイレの問題点

・見た目の性別が自認する性別へと移行できていない場合、男女別トイレに入った際、非難されたり問題になる可能性がある。

・トイレで嫌な目にあうことがある(周囲からの指摘、視線など)。

・男性用トイレは個室が少なく、利用率の高いトランスジェンダーは特に困ることが多い。

・男女どちらのトイレを使うべきか選択に困る。

⇒◎性別移行中であったり、中性的な見た目をしている方が、どのトイレを使っても嫌な思いをしない環境づくりが必要。

5)SDGs実現のために~10代からの提言~

・さまざまな人が使うトイレで、誰も嫌な思いをしないために、LGBTQへの理解を深める。

・見た目だけで判断せず、多様性を認める。

・誰でも使えるトイレや更衣室を増やしてほしい。

・・・・・・・・・・・・・

朝礼でSDGsについての勉強会を行うなど、普段から熱心に活動に取り組む㈱第一土建コンサルタントの皆さん。今回のプレゼンにも興味津々、終了後にはフロアにいたほとんどの皆さんから質問や感想をいただきました。一部をご紹介します。

——————

・トイレについてジェンダーの視点で考えたことがなかったので、大変ためになった。

・成田空港の「オールジェンダートイレ」を、今回のプレゼンで初めて知った。

・今後、商業施設などでトイレに注目するきっかけになった。

・成田空港では男性用トイレにもおむつ替えコーナーがついており、

性別的役割のとらえ方にも時代の流れを感じた。

・「男らしい」「女らしい」などの言葉も、あまり口にしないよう心掛けたい。

・会社や企業からも声を挙げていくことが大切だと思う。

代表の廣田さんは、「専門性を持って、しっかり考えながらも、物事を決めつけない臨機応変さが大切」と会を締め、2人にエールを送りました。

・・・・・・・・・・・・・

プレゼン終了後には、「緊張したけれど、一生懸命聞いてくれて嬉しかった」と笑顔で話してくれた小泉さんと小林さん。今後は「トイレ以外にも、マイノリティの方々が暮らしやすい環境を整えていきたい」そうです。

「『LGBTQ』という言葉に聞きなじみがなかった」という声も多く聞かれた今回のプレゼン。10代ならではの視点や、その柔軟さが、凝り固まってしまいがちな「大人の世界」広げてくれました。

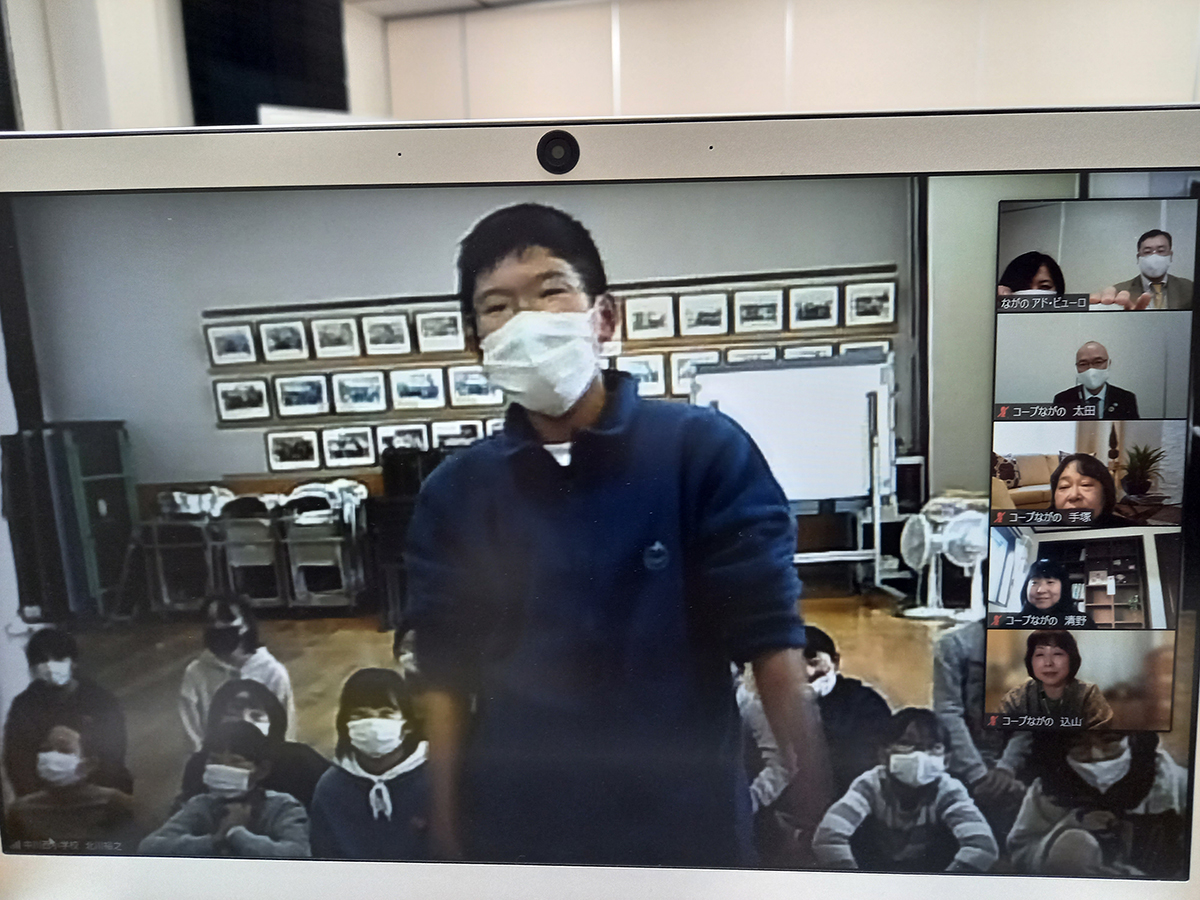

中川村立中川西小学校

プレゼンテーション先:生活協同組合コープながの

中川村立中川西小学校

プレゼンテーション先:生活協同組合コープながの

11月29日(月)、「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」企画の一環として、中川村立中川西小学校6年生のみなさんが、オンラインで提言を行いました。

・・・・・・・・・・・・・・・

【「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは】

県内の児童・生徒の皆さんから、企業・自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけるという取り組み。応募総数280点の中から選ばれた5つの提言を、企業や自治体の方に向けてプレゼンテーションしていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・

今回、提言にチャレンジしてくれたのは、中川村立中川西小学校6年生のみなさん。テーマは「食品ロスを減らそう」です。

世界では約8億人もの人が栄養不足だということをテレビで見て驚き、みんなで詳しく調べ始めたそうです。世界で起きている飢餓の大変さ、いま私たちが食事ができていることのありがたさを学び、日本がアジアでワースト1位というの「食品ロス」の問題を改善するためのアイデアを考えてくれました。

オンラインで画面越しに行われたプレゼンの概要は、以下の通りです。

————————————————————————————————

■日本では一日一人当たりお茶碗1杯分の食べ物が捨てられ、1年間では東京ドーム5杯分の食べ物が廃棄されている。2050年には今の1.7倍の食糧が必要になるというのに、日本の「食品ロス」を改善させる取り組みが必要では。

■ひとつ目の提案は「“訳あり商品”を多くの店で販売し、買ってもらう」こと。保護者にアンケートをとったところ、「訳あり商品」(形が悪い、傷や汚れがある、消費期限間近のもの)をふだんあまり購入しないという人が40%もいた。訳あり商品の購入機会が少ないという声が多いこともわかった。ふだん処分されてしまうが、食べられるものについては安く売ったり、お祭りなどのイベントでくじ引きの賞品にしたりしてはどうだろう。

■ふたつ目の提案は「“食べ残しの持ち帰り”を実践してもらう」こと。飲食店にアンケートをとったところ、食べ残しの持ち帰りを実践していない店が半分以上という結果に。コロナ禍が落ち着いたら、なるべく食べ残したものを持ち帰ってもらうように実践すれば、食品ロスが減らせるのではないか。

■一方で、個人の心がけも大切。「買いすぎ」「作りすぎ」をなくし、保存方法にも注意して、食品ロスを減らすようにしていきたいと思う。

【10代からの提言】

・ “訳あり商品”を多くの店で販売し、買ってもらう

・ 飲食店で“食べ残しの持ち帰り”を実践してもらう

・買いすぎ、作りすぎに注意するなど、個人の心がけも大切

————————————————————————————

オンラインでプレゼンを見ていただいたコープながのの方々から、たくさんの感想や貴重なご意見をいただきました。

・身近な生活の中で何ができるか、考えてくれた「視点」がすばらしい。

・保護者や飲食店の方に、アンケートできちんとデータをとっていて、説得力がある。

・「消費期限の早いものから手に取る」という視点も入れてもらえるといい。

・テレビでもなんでもアンテナを張っているからキャッチできる。これからも、給食を残さないとか、商品を選んで買うとか、「考える」ことを続けてほしい。

・キュウリは曲がっていてもおいしさは変わらないよね。私たちは見た目で選ぶ習慣が染みついているので、お母さんに「ちがうよ」って言ってあげてほしい。

・子どもから大人へ、どんどん発信してほしい。

そして、コープながのさんが実践している、SDGsへの取り組みを教えてもらいました。

5歳を迎えられない子どもが何万人もいるコートジボワール。「ハッピーミルクプロジェクト」では、コープの牛乳1本のうち一部の売り上げをそんな飢餓に苦しむ子どもたちの栄養改善に役立てています。ほかにも、もずくの売り上げの一部を寄付して沖縄の島の自然を守る「美ら海応援もずくプロジェクト」、朱鷺が暮らせる豊かな環境を守る「佐渡トキ応援お米プロジェクト」、休耕田で栽培した飼料用米で豚を育てる「お米育ち豚プロジェクト」など、さまざまな取り組みを通して「エシカル消費」を進めています。

コープながのの方々に、とてもほめてもらった中川西小学校の生徒たち。「いろいろな取り組みを知れてよかった」「これからは商品の背景を知って買い物をしたい」自分たちの学習をきっかけに、さらにさまざまなことが学べた貴重な機会でした。これからも「考えて」「行動する」ことを続け、大人に対しても臆せず発信しながら、よりよい未来をつくっていってもらいたいですね。

長野県長野工業高等学校

プレゼンテーション先:(株)守谷商会

長野県長野工業高等学校高校2年

プレゼンテーション先:(株)守谷商会

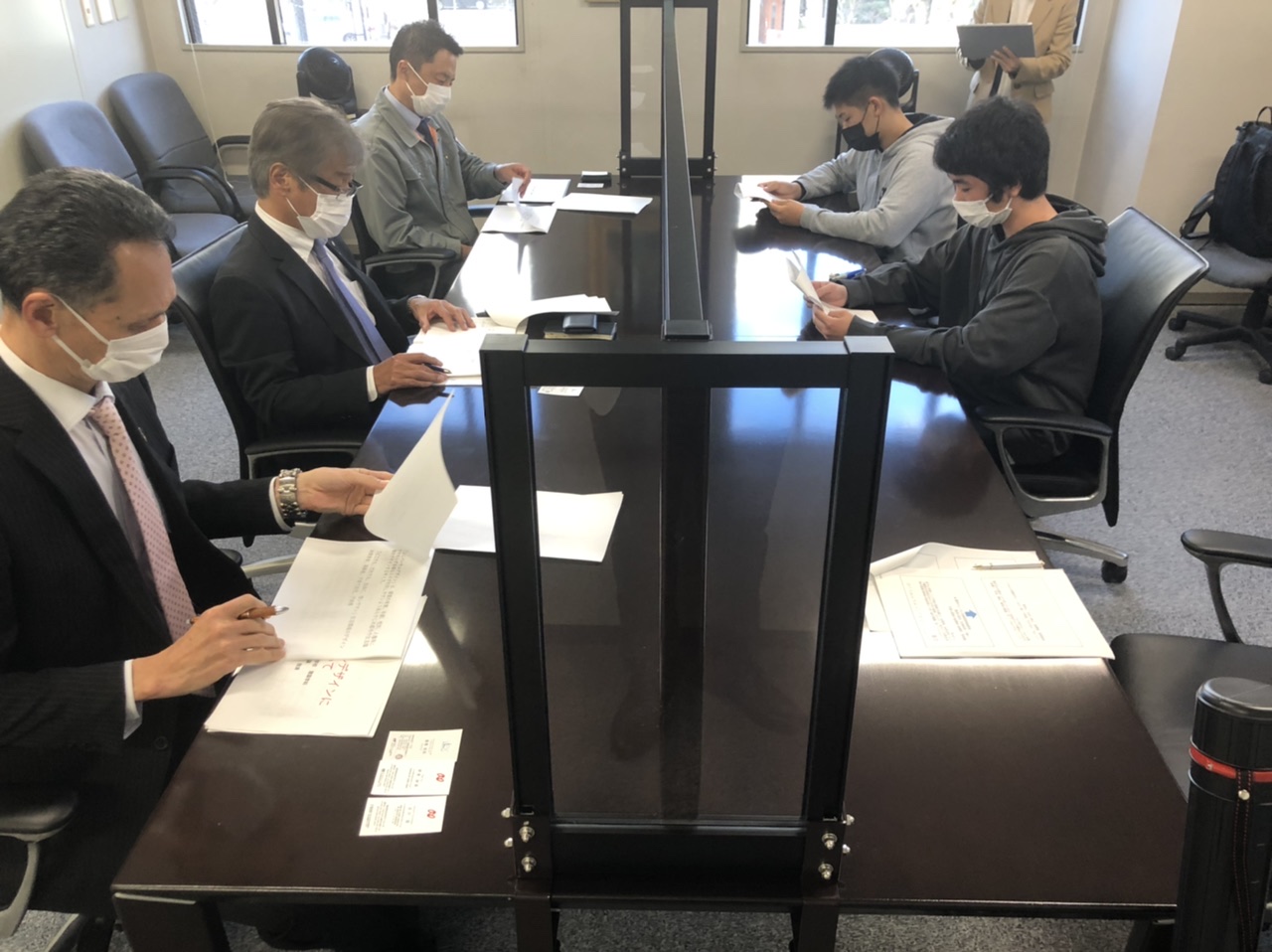

11月12日(金)、「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」企画の一環として、長野県長野工業高等学校の生徒さん2名が株式会社守谷商会を訪問し、提言を行いました。

・・・・・・・・・・・・・・・

【「Innovation from Teenagers ~10代からの提言~」とは】

県内の児童・生徒の皆さんから、企業、自治体といった「大人たち」に向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」という提案をぶつけるという取り組み。応募総数280点の中から選ばれた5つの提言を、企業や自治体の方に向けてプレゼンテーションしていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・

今回、提言にチャレンジしてくれたのは、長野工業高校 建築学科1年生の佐藤さんと陣之内さん。テーマは「ユニバーサルデザイン」です。

テーマについて調べていくうちに、街のユニバーサルデザインがなかなか進まないことに疑問を持った2人。長野市にある総合建設業でインフラ整備にも多く携わる(株)守谷商会を訪れて、思いをぶつけました。

プレゼンの概要は以下の通りです。

————————————————————————————————

■「ユニバーサルデザイン」とは障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう、あらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方。

■「ユニバーサルデザイン」はSDGsの17の目標の中で下記に該当する。

4.質の高い教育をみんなに

10.人や国の不平等をなくそう

11.住み続けられるまちづくりを

■国土交通省の調査によると、「歩道の拡幅や段差解消」は国民からのニーズが高いのに、なかなか進んでいない現状がある。

■改めて長野市街地の歩道を注意してみると、(2人が長野市街地を歩いて発見した危険個所の写真を紹介しながら)危険な段差や溝が多く、バリアが解消されていないことが分かった。

■面としてのユニバーサルデザインが進んでいない。

その原因は、市町村において「バリアフリー化推進」の優先順位が低いこと、「作成するための予算やノウハウがない」という理由で基本構想が進まないことがあげられる。

実際にバリアフリーが推進されている町の事例のように、ハード面だけでなく「心のバリアフリー」にも配慮しながら誰もが快適に暮らせる、「駅」を中心に公共施設や福祉施設を展開する「面的なユニバーサルデザイン化」を進められないか。

【10代からの提言】

・市区町村で道路施策をする時は、「バリアフリー化の推進」を優先してください。

・「面的なユニバーサルデザイン化」も進めてください。

————————————————————————————

プレゼン後、守谷商会の方々からバリアフリーが思うように進まない現状のお話や貴重なご意見をいただきました。

「『面的なユニバーサルデザイン化』は駅を中心に公共施設や福祉施設が展開する状態を理想としているが、駅前は利便性が高い分、皆がその周辺の土地を欲しがる。現状だと行政と民間では民間の経済力の方がどうしても強いため、駅前は商業施設が多くなってしまうのです」

民間の自由な経済活動と行政が担うユニバーサルデザインの推進、どのように折り合いをつけていくべきか。すぐには答えが出ない問題ですが、この頃は駅前の商業ビル内に公共の施設をつくるという事例も出てきていることもあり、引き続きみんながよりよく暮らせるよう民間と行政が歩み寄る努力が必要、という現状を語ってくださいました。

そのほかにも、実際にインフラ整備を手掛ける立場からの貴重な意見をいただきました。

「これからの時代、『エネルギー問題』は避けて通れないのでSDGs7番目の目標である『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』も視野に入れてほしい。当社も地下熱利用に力を入れているが、ユニバーサルデザインと絡めてエネルギー活用の在り方を考えることが、よりよい街づくりに必要だと思う」

「インフラなどの公共事業の場合、行政からあらかじめ仕様が決まった状態で依頼を受けるのでなかなか難しいが、民間施設の施工など、当社でご提案できる場合は、今後も積極的にバリアフリーを提案していきたいし、行政にもどんどん働きかけていきたい」

その上で、「今回のように『どうしてバリアフリーが進まないのだろうか』と疑問を持つことはとても大切。あらゆるもの見て、常に『なぜ』『どうして』と思う感性を大事にしてほしい。」と2人に熱いエールを送ってくださいました。

誰にとってもやさしい、持続可能な街づくりとはどのようなものなのか―。

実現のためには何が必要なのか―。

これから建築の世界を目指す高校生の2人が現実を見据え、より考えを深める貴重な機会となりました。

きっと、社会人になった彼らは、よりよい街づくりのために活躍してくれることでしょう。