信州大や日本無線(東京)などによる「長野SDGs地域防災プロジェクト」は、7月27日(日)に長野市若里の同大長野(工学)キャンパスで防災教室を開きました。子どもの頃から防災に興味を持つきっかけを作ろうと2021年に始まり8回目。小学4~6年生の児童17人が参加しました。専門家からの講演やラジオの工作体験などを通して、水害が起きた時の備えについて学びを深めました。

主催者代表のあいさつで、同大工学部水環境・土木工学科の吉谷純一(よしたに・じゅんいち)教授は、19年に発生した東日本台風(台風19号)災害では、長野市内を中心に約1700人が浸水区域から救助されたと紹介。自治体から、さまざまな媒体を通して避難の呼びかけがありましたが、「周りが逃げないから大丈夫」といった「正常性バイアス」(事実を過小評価する心理)が働き、逃げ遅れにつながったと指摘しました。11年の東日本大震災の時には、防災教育を重ねていた岩手県釜石市の小中学生が地震直後に高台へ避難して多くが無事だった事例があるといい、「子供だからこそ、防災の主役となって大人を動かすことができます」と伝えていました。

台風19号での事例を紹介しながら防災を学ぶ大切さを伝える吉谷教授

【天気予報を味方につけよう】

子どもたちはまず、現在SBCラジオに出演中の気象予報士で防災士の松元梓(まつもと・あずさ)さんから、「最近の雨、ちょっとヘン?! 天気予報で自分を守ろう」と題して、長野県に降る雨にまつわるお話しを聞きました。

長野県での雨の降り方の変化について話す松元さん

松元さんは、長野市の年間降水量の平年値は965㍉と紹介。全国の県庁所在地で、降水量が1000㍉以下なのは長野市だけだそうです。周囲に山があるため雨雲が入りにくく、台風などの影響を受けにくいことが理由です。ですが、近年は地球温暖化の影響で、ゲリラ豪雨が頻発して一度に降る雨の量が増えているといいます。雨雲のもととなる水蒸気は気温が高いほど多く含むため、気温が高くなるほど不安定で極端な天気が増えるのだそうです。

ゲリラ豪雨から身を守るためには、天気予報を味方につけることが大切だといいます。日々の予報や週間予報で「雷」の記述があるかチェックすることはもちろん、特に大事なのは「雨雲レーダー」を確認すること。雨雲や雷などの位置や進行方向がわかるので、この先の天気を予想することができます。松元さんは「自分や大切な人たちの命を守れるよう、天気に興味を持って過ごしてください」と呼び掛けました。

【マイ・タイムラインで緊急時の備えを万全に】

吉谷教授の講義では、大雨で河川があふれた時の行動計画を事前に立てる「マイ・タイムライン」を作成する方法を教わりました。子どもたちには、「逃げキッド」という小学生向けの作成シートが配られました。台風が発生してから川の水があふれるまでの行動指針を時系列で整理できます。吉谷教授は、台風での降雨範囲はゲリラ豪雨よりも広く、降水量も多いと説明。ただ、天気予報で数日前から進路予想を確認できるため、逃げる準備をするための時間があるといいます。いざという時に慌てずに行動するためには日頃から避難計画を立てておくことが大切だと強調しました。

マイ・タイムライン作成の第一歩は、住んでいる場所が洪水発生時にどれだけ深く浸水するかを知ることだといいます。その深さによって、最適な避難場所を決めて計画を立てるためです。子どもたちは練習として、この日の会場周辺の浸水深を信州大工学部の学生や日本無線の社員と一緒に調べました。吉谷教授は、「必ず家族全員でマイ・タイムラインを作って、毎年見直してください」と呼び掛けていました。

日本無線の社員らと会場周辺の浸水深を確認

【気象レーダーを見学しよう】

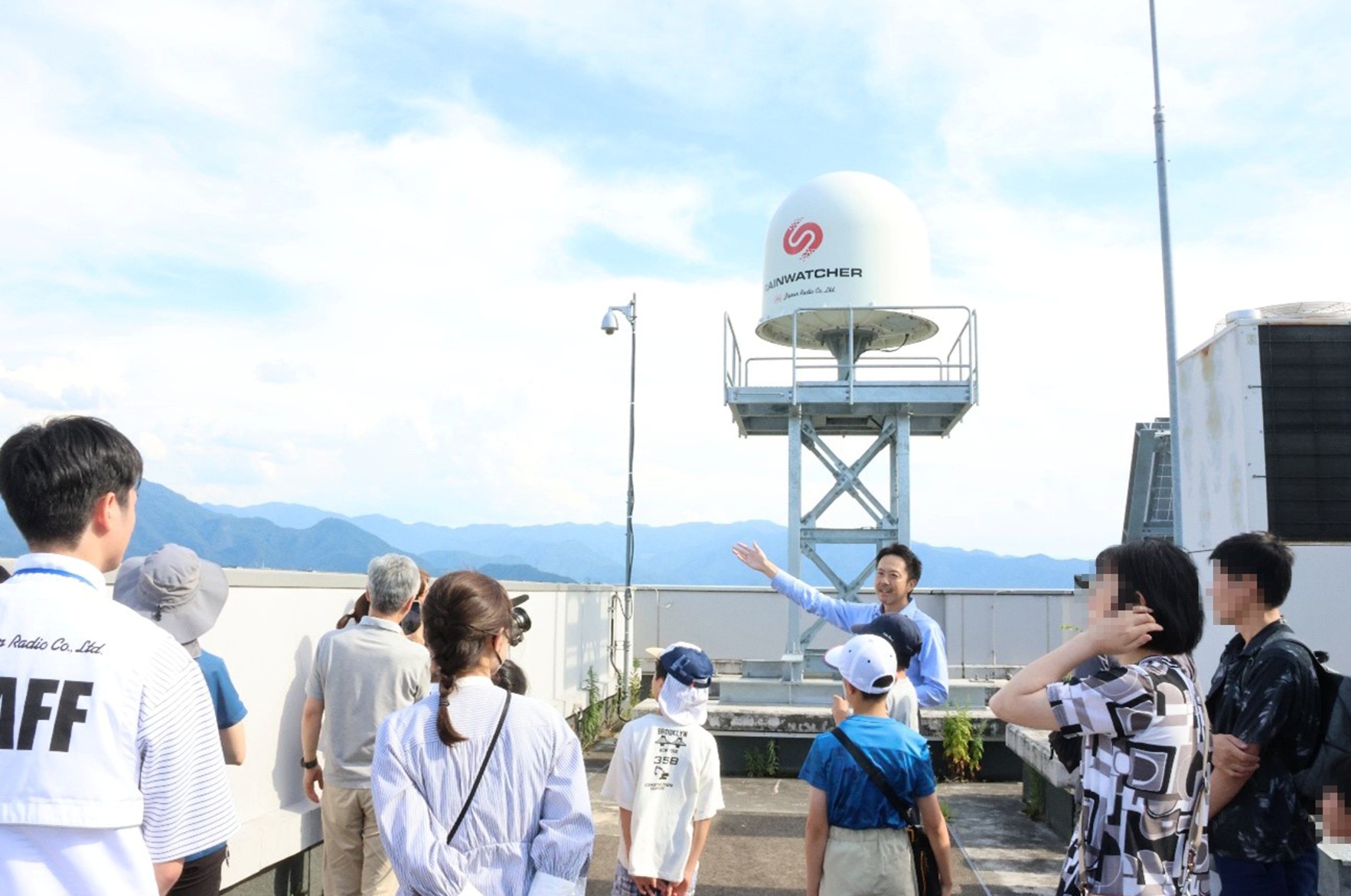

日本無線の岡島健さんと一緒に、キャンパス内の8階建て総合研究棟の屋上に設置された小型気象レーダーも見学しました。気象レーダーは同社が開発し、同大と一緒に共同で研究に活用しています。

気象レーダーは、アンテナから発信する電波を使って、雨や雪の降る強さや降水地までの距離を観測しています。気象庁は日本国内に20台の気象レーダーを配置し、一台で半径250㌔の範囲を観測。そのデータをつなぎ合わせて日本全国の雨や雪をとらえているのだそうです。同キャンパスにあるレーダーは半径80㌔の範囲を観測できるといいます。近くにある室外機などの障害物を避け、屋上の床面から約10㍍の高さに設置されたレーダーは小ぶりながらも存在感があり、写真に収める参加者もいました。

屋上で、岡島さん(右から3人目)から小型気象レーダーの説明を受ける参加者たち

【オリジナルのラジオを作ってみよう】

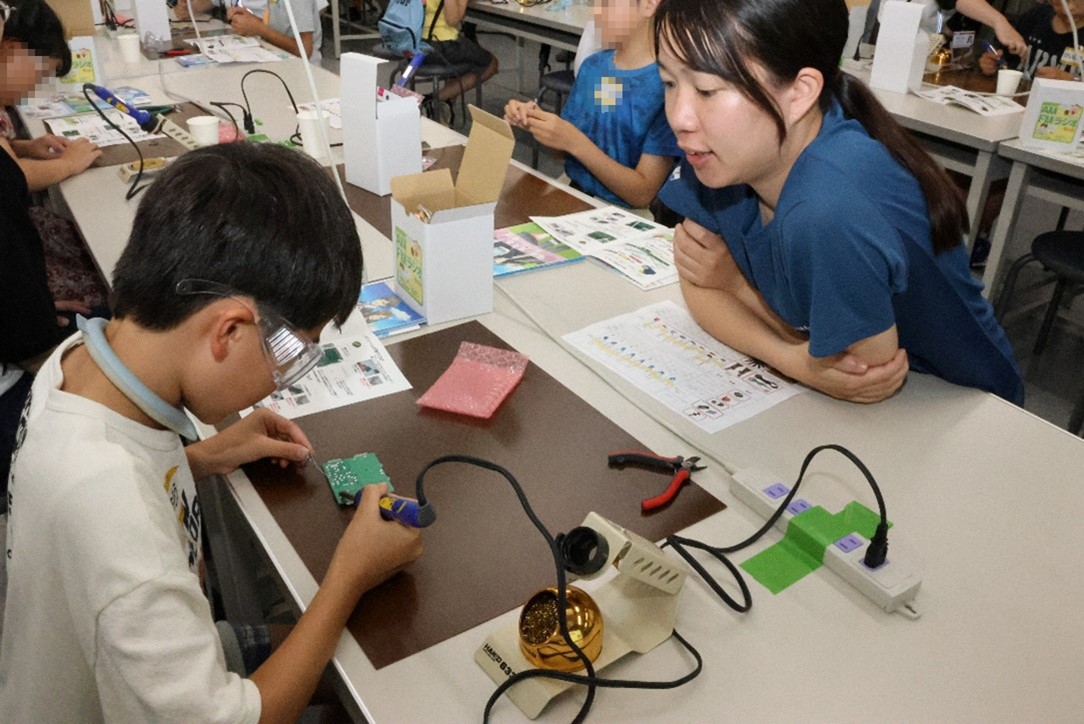

教室の後半は、お待ちかねのラジオ工作。電池で動くオリジナルのAM・FMラジオを製作しました。子どもたちがまず取り組んだのは、はんだ付け作業。周波数を合わせるための部品や蓄電池の役割をする部品などを回路基板に付けていきます。手のひらくらいの基板の中で約50カ所に取り付ける細かい作業に苦戦する子も。大人たちのサポートを受けながら、熱心に取り組んでいました。

学生らのサポートを受けながら熱心にはんだ付け

約15㍍のエナメル線を枠に巻き付けて、アンテナの代わりとなる「コイル」を作る作業などを経て、約1時間半でオリジナルラジオが完成!周波数を合わせ、ラジオから音楽やニュースなどが流れると「聞こえた!」と喜んでいました。参加した子どもたちからは、「はんだ付けが大変だったけれど、その分完成した時はとてもうれしかった。いざという時は、このラジオを使って情報を集めたい」、「災害が起きた時、自分がしっかり動けるように準備しておきたい」との感想がありました。吉谷教授は教室の終わりに、「楽しい思い出と一緒に、今日学んだことも覚えておいてください。そして、いざという時にぜひ役立てて」と締めくくりました。

完成したラジオを操作して試し聞き